Freud en su libro “El malestar en la cultura” va a desarrollar la idea de que el control de las pulsiones promovido por la civilización va en detrimento de las posibilidades de felicidad debido a la renuncia que exige a los sujetos. Pero además, en este libro extraordinario Freud desarrolla su concepto de superyo, decisivo para entender el enigma de la relación del sujeto con la ley y el origen de la conciencia moral. Freud concluye que los seres humanos no tienen una disposición innata a socializarse, y que el hecho de que un niño consienta a domesticar sus pulsiones autoeróticas y la agresividad con sus semejantes tiene su origen en el miedo a perder el amor de sus padres. La criatura humana es tremendamente dependiente durante muchos años de su vida y el miedo al desamparo primitivo, que es quizá el terror más primario e imposible de erradicar, es la raíz de la sumisión a la ley.

Psicoanálisis

PSICOANÁLISIS Y DERECHO: LA RELACIÓN CON LA LEY

Los jueces y los psicoanalistas se ocupan, desde lugares distintos, de lo que no marcha en la civilización. Las leyes, las costumbres, los ideales y valores educativos… son las invenciones que a lo largo de la historia el ser humano ha producido en su intento de que las cosas marchen, de que sea posible vivir bien … Leer más

¿CÓMO SE HEREDA EL CARÁCTER DE LOS PADRES? LA IDENTIDAD Y LAS IDENTIFICACIONES

En su obra “Psicología de las masas y análisis del yo“, Freud, entre otras muchas cosas, va a conceptualizar la idea de identificación. Muy resumidamente, dirá que, en el curso del complejo de Edipo, el niño tiene que separarse de sus primeros objetos amorosos por exigencias del desarrollo psíquico, y entonces sobreviene una identificación donde … Leer más

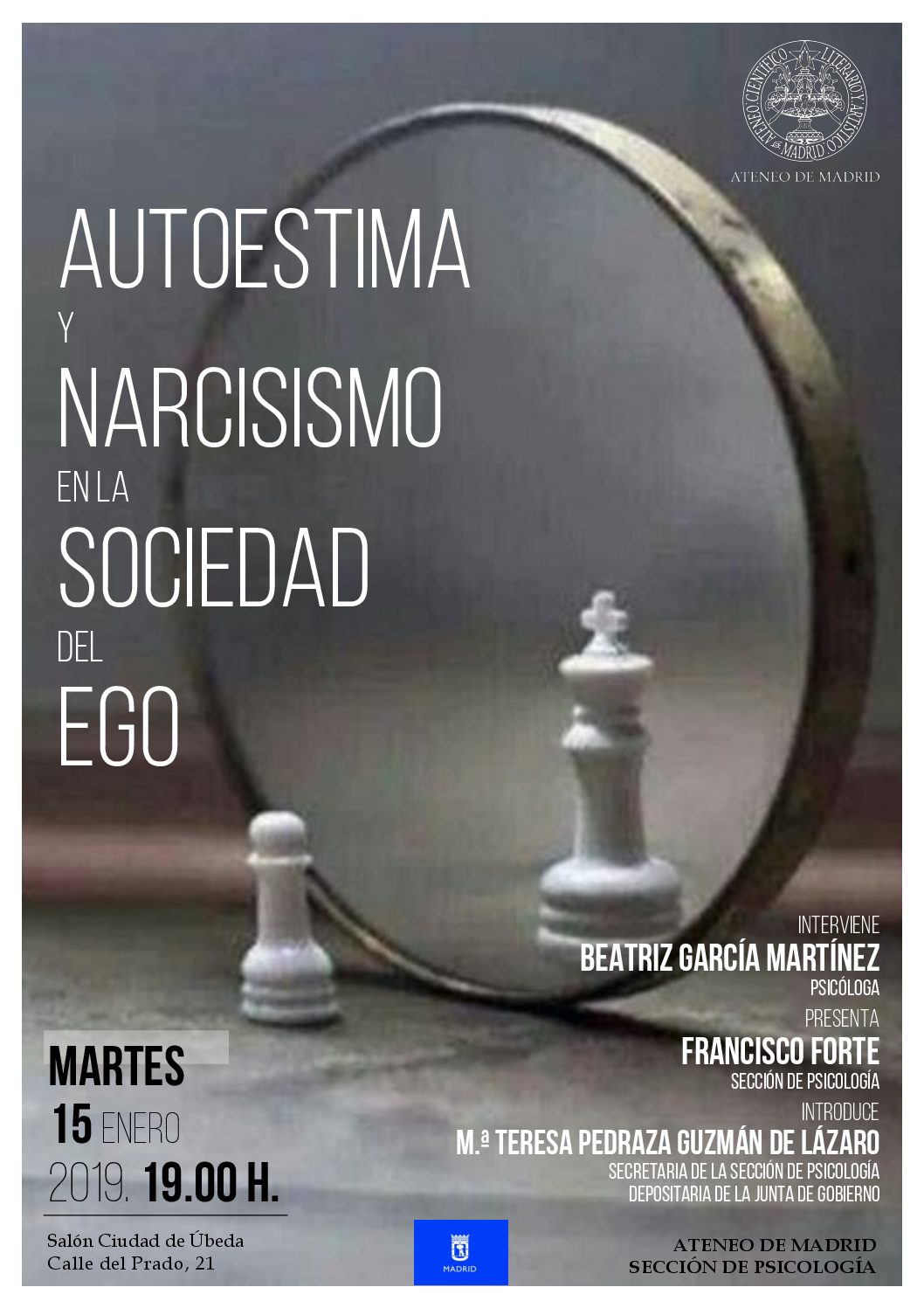

AUTOESTIMA Y NARCISISMO EN LA SOCIEDAD DEL EGO

Hace un tiempo en la Biblioteca de la Orientación Lacaniana de Madrid dedicamos un ciclo de conferencias a pensar cuál era el estado de los pecados capitales de la Edad Media ahora, en el siglo XXI. En relación con el pecado de soberbia se me ocurrió que había una relación con el imperativo actual de … Leer más

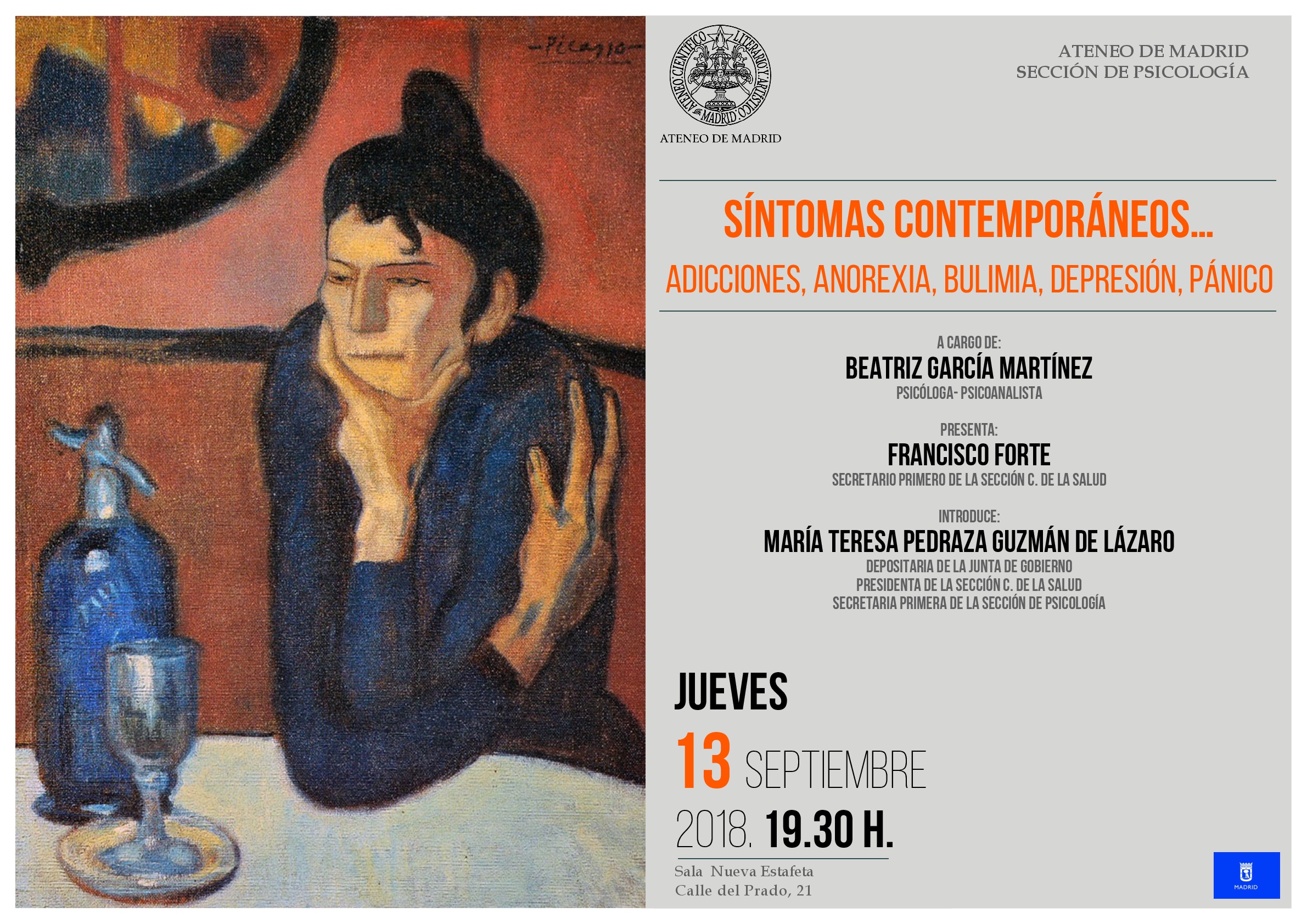

SÍNTOMAS FREUDIANOS Y SÍNTOMAS CONTEMPORÁNEOS

Las características de la época tienen una incidencia en la producción de síntomas, influyen en la “envoltura formal” que estos toman. Por otra parte, los síntomas que aparecen en cada época son signo de aquello que no marcha en la civilización, del fracaso de la cultura y sus ideales en proporcionar un bienestar a los individuos. … Leer más

EL PSICOANÁLISIS FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Parto de la constatación de una cierta impotencia de las medidas educativas y judiciales para frenar el maltrato. Al respecto es paradigmático el tema de las mujeres que se saltan las órdenes de alejamiento impuestas por los jueces. Quisiera en primer lugar poner en cuestión el machismo y la desigualdad de género como única explicación a … Leer más

EL TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO PENSADO DESDE EL PSICOANÁLISIS

En este momento de la civilización occidental las nociones de trauma y de víctima se extienden de manera particularmente intensa. La idea común es que tras un trauma hay que hacer hablar al sujeto, dar sentido a lo que ha ocurrido, ponerle un nombre. Desde el psicoanálisis, que es una práctica de la palabra, podemos advertir sin embargo acerca de ciertas precauciones frente al empuje a hablar.

Cuando sucede un hecho traumático frecuentemente los puntos de referencia del sujeto se tambalean, y en su lugar puede emerger una identificación diferente, una forma de nombrarse y representarse como víctima. De cómo maniobremos depende que podamos evitar «atornillar» a la persona a ese lugar de víctima y convertir lo que fue una contingencia en un destino funesto.

Hay que tener en cuenta que el hecho de hacer hablar, contar una y otra vez lo sucedido a la víctima, por ejemplo en las diferentes fases de la instrucción de un caso penal, puede dar lugar, no solo a un redoblamiento del trauma que no ha podido aún ser elaborado, sino que puede tener como efecto la eliminación de la forma singular de elaborar ese trauma, porque se pide un relato «estandarizado» de los hechos supuestamente objetivos que no llama a las significaciones que el sujeto le puede dar en función de cómo lo haya golpeado a él particularmente y que le conectan con su historia y su modo de enfrentar las cosas.

¿QUE ES LO TRAUMÁTICO EN PSICOANÁLISIS?

El psicoanálisis permite pensar por qué lo que es traumático para una persona no necesariamente lo es para otra, o porqué un acontecimiento aparentemente banal puede tomar valor de trauma, o por qué una vivencia traumática deja huellas tan duraderas y porqué se repite algo que resultó doloroso. La respuesta la da la noción de inconsciente.

Freud siempre mantuvo que había un origen traumático de las neurosis y que en los síntomas estaba la huella de lo ignorado del trauma. Haremos un breve recorrido por la teorización freudiana, para llegar a la forma en que lo piensa Lacan, que conceptualiza el trauma como estructural en el ser hablante a causa de la incapacidad del lenguaje para dar cuenta de cierta dimensión de lo humano. La experiencia de un psicoanálisis permite localizar ciertos momentos en que las palabras no fueron suficientes para decir lo vivido.